長崎 健一

(2018年度 高知大学医学部卒業)

もともと再生医療などの基礎研究に興味があり、学生時代は免疫学教室で実験に没頭。でも一生の仕事か?と考えたとき、研究ではなく臨床、中でもやりがいを持って取り組めると感じた総合診療の道を選びました。

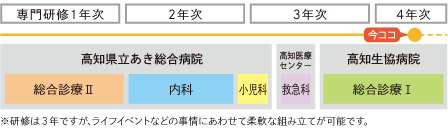

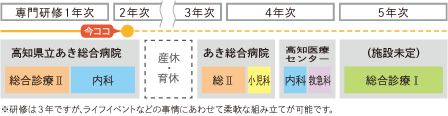

もともと再生医療などの基礎研究に興味があり、学生時代は免疫学教室で実験に没頭。でも一生の仕事か?と考えたとき、研究ではなく臨床、中でもやりがいを持って取り組めると感じた総合診療の道を選びました。専門研修1~2年目の高知県立あき総合病院では、外来と病棟を受け持ちながら、特に他科との併診について学びました。地域で暮らす患者さんは、基本、複数の問題や病気を抱えています。そこで総合診療医が患者さんの全体を診て、他科の先生方との橋渡し役として調整を行うことで、患者さんの望む治療と生活を実現します。3年目は高知医療センターで、三次救急医療におけるさまざまな救急対応を経験しました。

4年目の現在は高知生協病院で、慢性期の患者さんの外来や在宅医療について学んでいます。総合診療は、限られた設備の中で患者さんを診ることも少なくありません。だからこそ自分の限界を知り、できないときは迷わず他科に紹介するようにしています。

4年目の現在は高知生協病院で、慢性期の患者さんの外来や在宅医療について学んでいます。総合診療は、限られた設備の中で患者さんを診ることも少なくありません。だからこそ自分の限界を知り、できないときは迷わず他科に紹介するようにしています。このプログラムでは、指導医や統括責任者の先生方が専攻医一人ひとりを視て、研修の進捗やプライベートの状況に応じて臨機応変に研修の調整をしてくださいます。決まったレールではなく、自分の望む目標を組み立てて進んでいきたい人におすすめです。

前田 佳純

(2021年度 筑波大学医学群卒業)

高知で医師として働くことをイメージしたとき、浮かんできたのは総合診療医。家庭医である父の姿を小さい頃から見てきたこと、そして人と話すことが好きな自分にいちばん合っていると思えたことが理由です。

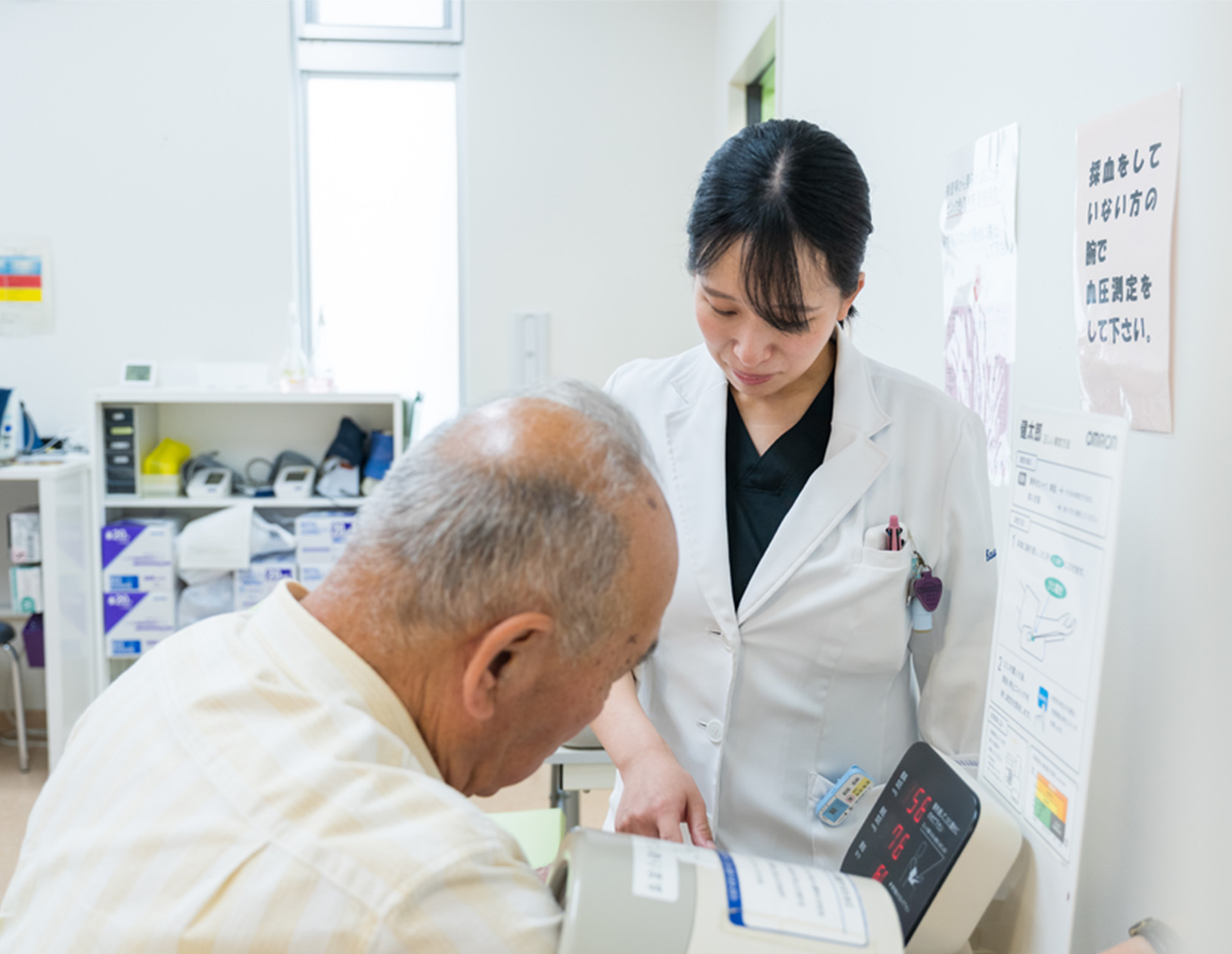

高知で医師として働くことをイメージしたとき、浮かんできたのは総合診療医。家庭医である父の姿を小さい頃から見てきたこと、そして人と話すことが好きな自分にいちばん合っていると思えたことが理由です。研修医の間はどちらかというと、「こんな時どうするか」という病気に対する判断や治療を中心に勉強しましたが、専攻医の今はそこも学びつつ、病院からご自宅や地域に帰った後、患者さんに何が必要なのか、誰に頼ればいいのかといった全体的なことを診ています。患者さんを支える地域包括ケアの要として、ご本人にとって最適な治療や支援の方針をまとめていけるよう、経験を重ねています。

研修医時代、地域のいろいろな診療所を回ったとき、大抵の施設には胃カメラがありました。赴任して私が胃カメラをできないと、そこの医療水準は下がってしまいます。そこで、内視鏡を学びたいと指導医の先生に相談したところ、前例がない中、調整して消化器内科を研修に組み込んでくださいました。とてもありがたく、その期待に応えたいと思っています。総合診療医への道はまだ途中ですが、学生よりも研修医、研修医よりも専攻医と、年々楽しさは増しています。日々自分のやりたいことができ、それがちゃんと患者さんの役に立っている――そのことが今、何よりしあわせだと感じています。

研修医時代、地域のいろいろな診療所を回ったとき、大抵の施設には胃カメラがありました。赴任して私が胃カメラをできないと、そこの医療水準は下がってしまいます。そこで、内視鏡を学びたいと指導医の先生に相談したところ、前例がない中、調整して消化器内科を研修に組み込んでくださいました。とてもありがたく、その期待に応えたいと思っています。総合診療医への道はまだ途中ですが、学生よりも研修医、研修医よりも専攻医と、年々楽しさは増しています。日々自分のやりたいことができ、それがちゃんと患者さんの役に立っている――そのことが今、何よりしあわせだと感じています。

江端 千尋

(2015 年度高知大学医学部卒業)

専門研修期間中、診療においていちばん悩ましかったのは糖尿病の管理です。そこで総合診療専門医を取得した後、糖尿病専門医も取得しようと高知医療センターの糖尿病・内分泌内科で研修に臨み、今年、4年ぶりに総合診療科に戻ってきました。目指すのは、糖尿病に強い総合診療医です。地域の暮らしに寄り添いながら、学んだことを患者さんやご家族に還元していきたいと考えています。

西原 桜子

(2013年度 自治医科大学卒業)

東山 祐士

(2014年度自治医科大学卒業)

総合診療医として大切なのは、やはり自分が患者さんの最初の窓口として、それがよくある疾患なのか稀な疾患なのか、あるいは危険な症状なのかそうではないのかを選り分けることです。十分な設備のない中で診察することも多いので、身体所見や病歴などから推察することも必要になってきます。そのセンス、能力を磨くことが重要だと感じています。その点、1年目の高知県立幡多けんみん病院では多様な疾患の患者さんを診察し、より実践的な経験を積むことができました。また月に一度、離島の鵜来島での診療も経験。廃校になった小学校の保健室を診療所に、へき地医療の現場を学ぶことができました。

総合診療医として大切なのは、やはり自分が患者さんの最初の窓口として、それがよくある疾患なのか稀な疾患なのか、あるいは危険な症状なのかそうではないのかを選り分けることです。十分な設備のない中で診察することも多いので、身体所見や病歴などから推察することも必要になってきます。そのセンス、能力を磨くことが重要だと感じています。その点、1年目の高知県立幡多けんみん病院では多様な疾患の患者さんを診察し、より実践的な経験を積むことができました。また月に一度、離島の鵜来島での診療も経験。廃校になった小学校の保健室を診療所に、へき地医療の現場を学ぶことができました。

2、3年目にお世話になったのは山間部の梼原病院です。幡多けんみん病院が救急を受け入れる側だったのに対し、梼原病院は救急患者を送り出す側。どこまでなら自分で診られるのか、どこからは送った方がいいのかという線引きをここで学ばせてもらいました。

今後、高齢化が加速する中、病気の治療はもちろん、どう病気と付き合っていくかがより重要になってきます。それを担うのは総合診療医。大きな使命を感じています。

2、3年目にお世話になったのは山間部の梼原病院です。幡多けんみん病院が救急を受け入れる側だったのに対し、梼原病院は救急患者を送り出す側。どこまでなら自分で診られるのか、どこからは送った方がいいのかという線引きをここで学ばせてもらいました。

今後、高齢化が加速する中、病気の治療はもちろん、どう病気と付き合っていくかがより重要になってきます。それを担うのは総合診療医。大きな使命を感じています。

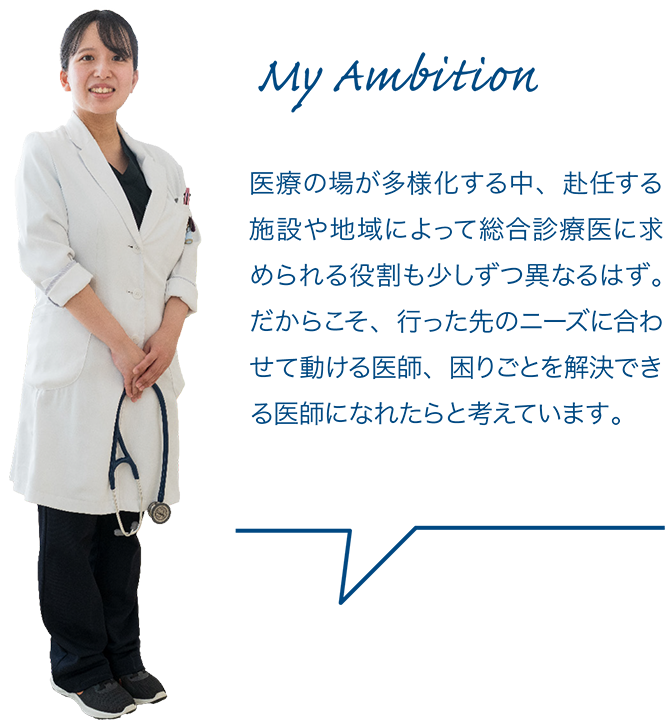

江端 千尋

(2015年度高知大学医学部卒業)

総合診療医は、専門性の対極にあると思われがちですが、実はそうではありません。高齢化が進む中、複数の疾患や問題を抱える患者さんが増えていますが、総合診療医がさまざまな疾患に対して適切な判断やフォローをしながら、必要があれば専門の科に紹介したり包括的な支援につないだりすることで、そういった患者さんもいくつもの病院を回ることなく安心して地域で暮らしていくことができます。本プログラムの研修を通して、それこそが総合診療医の専門性だという確信を得ることができました。

総合診療医は、専門性の対極にあると思われがちですが、実はそうではありません。高齢化が進む中、複数の疾患や問題を抱える患者さんが増えていますが、総合診療医がさまざまな疾患に対して適切な判断やフォローをしながら、必要があれば専門の科に紹介したり包括的な支援につないだりすることで、そういった患者さんもいくつもの病院を回ることなく安心して地域で暮らしていくことができます。本プログラムの研修を通して、それこそが総合診療医の専門性だという確信を得ることができました。

私は1年目は高知医療センターで主に専門科をローテートして学び、2年目は県東部の中核病院である高知県立あき総合病院で一般内科を中心に経験を重ねました。そこでは、住み慣れた地域で最期を迎えたいという患者さんの思いや、地域で医療が完結できる満足感に触れることができました。3年目の野市中央病院では、地域の規模が小さい中で、多職種連携による退院調整や在宅医療など経験の幅も広がりました。患者さんやご家族と深く関わり、病気だけでなくその人の思いや背景も診る。それが総合診療医の魅力です。ぜひ多くの研修医の皆さんに目指していただければと思います。

私は1年目は高知医療センターで主に専門科をローテートして学び、2年目は県東部の中核病院である高知県立あき総合病院で一般内科を中心に経験を重ねました。そこでは、住み慣れた地域で最期を迎えたいという患者さんの思いや、地域で医療が完結できる満足感に触れることができました。3年目の野市中央病院では、地域の規模が小さい中で、多職種連携による退院調整や在宅医療など経験の幅も広がりました。患者さんやご家族と深く関わり、病気だけでなくその人の思いや背景も診る。それが総合診療医の魅力です。ぜひ多くの研修医の皆さんに目指していただければと思います。

上田 光里

(2015 年度高知大学医学部卒業)

現在はプログラム1年目の専攻医として、指導医・上級医の指導のもと、外来や病棟でさまざまな患者さんを受け持たせていただいています。まだまだ未熟ですが、ゆったりとした高知の暮らしや人のつながりの中で患者さん一人ひとりに寄り添った医療に関われることが、今の私の糧となっています。精一杯、成長しながら、少しでも地域医療に貢献できればと考えています。

当施設は、高知市西部地域で年間300前後の救急車を受け入れながら、350人前後の訪問診療を行っています。特に訪問診療は数が多く、特徴の一つだと言えます。外来では多くのCommon Diseaseとトラウマを抱えた子の思春期医療を経験できます。これまで1名の家庭医療専門医の養成に関わりました。総合診療専門医・家庭医療専門医は、心と体をバランスよく診ることが求められます。専攻医が患者さん、ご家族、その背景を洞察し、ヘルスメンテナンスを行っていくためには、自らの心と体のセルフコントロールが必要です。毎週の振り返りを通して専攻医の特徴に合わせた指導を心がけています。

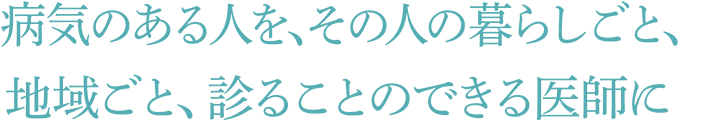

高知生協病院 家庭医療科部長 研修統括責任者 佐藤 真一 先生

県東部の中核病院である当施設最大の特徴は、“地域密着”。総合診療においても地域に密着した外来、救急、入院、在宅診療を行っており、地域のケアマネ、地域包括支援センターのスタッフなどと連携して地域医療に取り組んでいます。また、総合診療医の根幹は、脳外科や婦人科など他科の医師からの信頼を得ることにあります。地域では老老介護、認認介護なども増え、専門性の高い治療を選択しない(できない)人が増加しています。だからこそ総合診療医が連携の要となり、その方にふさわしいオーダーメイドの医療を作っていくことが求められています。ぜひ一緒に総合診療専門医を目指しましょう。

高知県立あき総合病院 病院総合医養成センター長・総合診療内科部長 的場 俊 先生

当幡多けんみん病院内科では総合診療Ⅱ及び内科領域の研修を行います。これまで3名の日本プライマリ・ケア連合学会認定の総合医・家庭医養成プログラム専攻医の指導実績があり、現在も1名の総合診療専門医を目指す専攻医を指導しています。幡多地域の最後の砦として、よくある疾患から希少疾患まで幅広く経験でき、日常診療で必要となる各種手技の習得も可能な体制を整えています。また疾患のみではなく、生活者としての患者・患者背景を視野に入れた対応を学んでいただけるよう心がけています。幡多地域の豊かな自然を楽しみながら、ぜひ一緒に総合診療専門医を目指しましょう。

高知県立幡多けんみん病院 内科部長(統括)、研修管理センター長 川村 昌史 先生

当院は、地域に根付いた中核病院として、近隣の診療所からの紹介および高次の医療機関からの転院が多数あり、救急指定病院として年間300台前後の救急搬送を受け入れています。外来での疾患も多岐にわたり、さまざまな症例が経験できますし、他科の先生にも気軽に相談ができるため、知識の幅が広がる環境にあります。また、特別養護老人ホーム オーベルジュも併設しており、医療と福祉の連携についても勉強できます。香南市は、高知県の中でも人口減少が少ない地域で、若い世代もたくさん住んでおり、また病院の場所は、南海トラフ大地震による津波からも安全とされています。

野市中央病院 院長 公文 龍也 先生

専門研修1・2年次の研修施設について

専門研修1・2年次の研修施設について